養豬場里,通過“豬臉識別”系統掃描一下豬的臉,就可以在屏幕上看到豬的編號、品種、健康情況、進食量等信息;

溫棚中,傳感器收集土壤濕度、水分、含鹽量等數據,通過人工智能模型和算法,告知農戶土壤相關情況;

果園的每個甜瓜都有一個二維碼身份證,對甜瓜整個生命周期進行監控;

無人駕駛收獲機在稻田里收割稻子……

這些聽起來很高科技,其實離我們的生活很近,或許你買的蔬菜水果就是這些高科技農業的產物。

科技在農業中的應用,將讓傳統農業得以從“靠天吃飯”向“靠技術吃飯”轉變,“智慧農業”讓農民們的生產更高效率、高利潤,讓我們吃得更安心。

很多人可能對“智慧農業”不是很熟悉,今天,我們就一起來了解下什么是“智慧農業”,其中又運用了哪些高科技?

什么叫“智慧農業”?

學界普遍認為農業有四個階段。

農業1.0是傳統農業時代,主要依靠人力和畜力;農業2.0是機械化農業時代;農業3.0以應用單一信息技術和局部生產自動化為特征。農業發展的最高階段是農業4.0,充分整合資源,實現農業的智能化、無人化,農業生產過程可控且高效,不受自然環境約束。

“智慧農業”的概念提出于2014年。

“智慧農業”是智能農業專家系統的簡稱,一般是指利用物聯網技術、“5S”技術、云計算技術和大數據等信息技術實現“三農”產業的數字化、智能化、低碳化、生態化、集約化,從空間、組織、管理整合現有農田基礎建設、通信設備和信息化設施,使農業實現“高效、聰明、智慧、精細”和可持續生態發展。

我國智慧農業起步雖晚,但發展速度非常快。2018-2019年,在國家相關政策的響應下,互聯網大咖和企業紛紛加入,如“未來食物農場”“智慧農業平臺”“AI養豬”等的出現,使中國的智慧農業迎來了迅速發展時期。

“豬臉識別”精準化管理每一只豬

“人臉識別”相信大家已經司空見慣,“豬臉識別”還是頭一回聽說。養豬為啥還要用攝像頭識別每一頭豬?如何識別看起來長相差不多的豬?

別著急,我們先到智能化養殖場看看這些豬寶寶們的日常吧!

當一頭豬要“入住”豬舍時,養殖人員通過“豬臉識別”系統掃描一下豬臉,就可以給豬建立標簽,生成識別碼,關聯豬的編號、豬的親本、品種、生長環境、健康情況、采食計劃等信息。

和“人臉識別”技術一樣,“豬臉識別”技術其實也是生物識別技術的一種,基于構建AI算法來自動識別圖片或視頻素材中的動物特征,例如動物的面部特征(兩眼間的距離、嘴巴的位置、頭骨的寬度)、外形特征(花紋、各部位之間的比例)從而實現對動物身份的識別。

所以,哪怕是有成千上萬頭豬,系統也能輕松識別其中的每一頭。再搭配飼喂機器人、巡檢機器人、環境監測及自動控制系統,便組成了智能化養殖場。

傳統養殖中,當飼養員把同一欄豬的飼料倒在同一個槽里時,10至15頭豬一哄而上憑力氣“搶食兒吃”,最終導致同一欄豬出欄時生長不均衡,最小的只有70公斤,最大的達到130公斤。

與傳統養豬飼喂模式不同,智能化養殖場則要“公平”的多。

每個豬欄的中心處安放著被分隔成6個“伸縮式半限喂欄體”的飼料槽,每個食槽位僅能容納一頭豬進出。

每個欄體上方的AI鏡頭對每頭豬進行豬臉識別并關聯查詢出相關信息后,中樞設備會向飼料槽上方的飼喂機器人發送指令,使其可以自動投放這頭豬應進食的量,甚至能精準到克。計劃指導量內,還能支持互動分餐,真正做到讓豬想吃就吃。

“豬臉識別”后進行精準飼喂 來源 | 央視財經頻道

這樣精準飼喂,同一欄豬出欄時的體重差異可縮小到5%以內,還可以節省飼料成本。

橫穿豬舍上方的軌道上安裝著一個長方體的24小時不間斷巡檢機器人。巡檢機器人上配備了3D雙目攝像頭、廣角深度攝像頭、遠程測溫儀、聲音收集器、6項指標環控測試儀等多個設備。

這樣,高配加持的巡檢機器人就具有了視覺點數和估重等功能。巡檢機器人只需“掃一眼”就能準確盤點豬舍內豬的數量,還能在對拍攝物體建模后,配合豬只的種類和特性進行估重,整個過程僅需幾秒,誤差在3%以內。

相比較傳統的肉眼盤點估重、人工記錄的工作方式,這種方式顯然更高效、準確,還節省人力和時間。

估豬重量 來源 | 南方都市報

傳統的養豬多采用粗放式的養殖方式,豬群健康監測技術受限,耗費大量的人力、物力,豬幼崽死亡率居高不下,產量難以提升,成本高、盈利難。

而智能化養豬的監控系統可以24小時不間斷地對生物資產的健康體征進行在線實時監測。

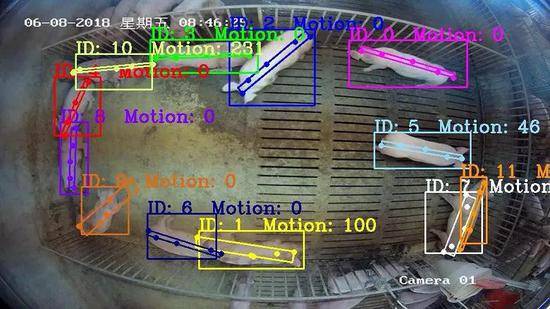

計算豬的運動量 來源 | 南方都市報

系統捕捉到豬的運動量、采食量、體溫和糞便等數據異常的同時,調取數據庫里這頭豬的過往體溫、進食記錄、運動量等進行比對分析。

而搭載在巡檢機器人上的聲紋識別技術可以分析豬的叫聲、咳嗽聲,從而在早期就能判斷這頭豬可能患病的風險。工作人員就能第一時間發現病原,提前免疫,從源頭上有效控制并迅速撲滅瘟疫。

據測算,采用“豬臉識別”后,養殖場的人工成本減少30%-50%左右,降低飼料使用量8%-10%,并且平均縮短出欄時間5-8天。(數據來源:中城發展研究院)

智慧化果園讓每個果子都有“身份證”

細心的朋友們會發現,有些銷售的水果上會貼著二維碼,掃一掃上面的二維碼就可以查到水果產自哪里,生長的環境怎樣等信息。

在智慧化果園里,每棵樹都有自己的檔案。這棵樹栽種的年份,澆了多少水,用了多少肥,打了多少藥都清楚,這個二維碼也就是水果的“身份證”,讓品質溯源也更容易。

消費者通過掃描二維碼,就可全方位追溯蘋果的來龍去脈 來源丨新浪陜西

那么,如何能做到“記住”每一棵果樹的信息?這就得益于AI技術。

AI即人工智能,是近幾年來我們常聽到的名詞,但是目前還沒有統一的定義。

2019版的《人工智能安全標準化白皮書》明確提出,人工智能系統是利用一種數字計算機或者其他由計算機控制的機器來模擬、延伸和擴展人的智能,感知周圍環境、獲取相關知識并且使用,以獲得最佳結果的理論、方法、技術及應用的系統。

簡單來說,人工智能的目的是使智能機器像人一般,具備會聽、會看、會說、會行動、會學習、會思考等能力。

如我們在上文中講到的“豬臉識別”就是利用了AI技術,基于機器視覺和圖像識別,AI還可以選種、土壤檢測、智能耕作、病蟲害防治等。

在智慧化果園中,無人機或智能巡田機器人會不間斷地拍攝植物生長狀態和各區域的雜草情況,并將這些圖片傳輸到終端。系統基于圖像識別技術,采用特定的算法和模型,進行深度挖掘,提取出了圖片中的有效信息。

智能巡田機器人果實實時識別與檢測畫面 來源 | 中國經濟網

這樣不僅讓能農戶了解作物的生長情況,還可以通過數據對灌水、噴藥、施肥的量進行精準控制。

而且,無人機或智能巡田機器人還能實現對作物病蟲害等問題的識別和監控。農戶上傳照片到智能植物識別軟件,就能識別作物是否存在病蟲害問題,軟件還會給出相應的解決方案。

用氣象大數據分析研判種、管、收、售整體方案,比如連陰雨高發期,可提前做好防雨排澇;霜凍高發期,可提前啟動防霜機等防霜措施;冰雹多發期,提前布好防雹網;果實膨大期,做好水分調節……

以前農民憑經驗,現在是通過數據來進行管理。農民們只需遠程調控,隨時可以查看果園環境。

全程無人機械化作業的無人農場

“糧倉已滿,請來接糧。”通過5G信號,無人駕駛收獲機向它的合作伙伴——無人駕駛運糧車發出信息。

“收到。”在田邊等候的運糧車,立即開到收獲車旁邊。收獲機伸出卸糧筒,將稻谷卸到運糧車中,僅幾十秒就完成了一次卸糧過程。

在華南農業大學增城教研科學基地,中國工程院院士、華南農業大學教授、廣東農村科技特派員羅錫文團隊的水稻無人農場,是目前全國首例“耕、種、管、收”全程無人機械化作業的水稻農場。

無人駕駛收獲機和運糧車協同完成收獲作業 來源 | 科技日報

無人駕駛旋耕機完成土地耕整;無人駕駛水稻旱直播機進行水稻播種;之后,采用無人駕駛高地隙噴霧機和無人直升機完成了施肥和施藥等作業;最后,由無人駕駛收獲機和運糧車協同完成收獲作業。

真正實現了耕整、種植、田間管理和收獲全程無人機械化作業。無人農場的實現,靠三大技術——生物技術、智能農機和信息技術。

在智能農機及信息技術方面,主要依托北斗導航定位系統和5G通信系統。北斗導航定位系統主要提供精準定位,5G通信系統實時處理大量信息且信息傳輸速度快。目前,無人農機直線行走精度可達到2.5cm。

雖然目前全程無人機械化作業還在試驗階段,并未全面推廣。但未來對人工智能技術應用的探索,必將會加快中國農業的行業結構優化和市場整合。

衡東縣高湖鎮新旺村油菜種植產業扶貧基地,有多架無人機在進行飛防作業,幫助貧困戶進行病蟲害防治。

來源 | 人民網

而近年來,一些大型互聯網企業的加入,讓智慧農業產品能夠形成精準的產銷對接,農產品按照需求和標準生產后,很快就能進入互聯網公司的冷鏈物流,后續可以直接進入它們的電子商務平臺進行銷售。

互聯網公司的智能養豬宣傳標語 來源 | 搜狐網

《中國數字鄉村發展報告(2019)》預測,2020年我國智慧農業潛在市場規模將達2000億元。

從“人扛牛拉”到“農機自耕”,從“指望經驗”到“依靠數據”,從“看天吃飯”到“科技助力”,智慧農業為農業生產方式帶來了翻天覆地的變化和更多可能性。

相信將來,農民們再也不用面朝黃土背朝天辛苦勞作,也不用擔心農作物滯銷血本無歸,而是在家就可以利用智慧農業每年都可以大豐收。