“你買房子嗎”、“你買保險嗎”、“你要貸款嗎”、“你中獎了”……如果你經常接到這種電話,不用懷疑,你的個人信息已經被泄露。那么,我們的姓名、電話、身份證號碼等個人信息是怎么泄露的?為什么被陌生人掌握得如此精確?

從7月5日起,三湘都市報記者連續多日對長沙多家信貸公司、房地產售樓部進行暗訪,調查公民信息買賣背后的利益鏈條。 ■記者 黃海文 實習生 羅珊

疑問

個人信息是如何被騙子掌握的

“同學您好,我是××銀行客服,您在大學期間注冊了一個校園貸款賬號,現在如果不注銷的話會影響到個人信用,請您添加我們的客服QQ進行下一步操作……”5月29日,去年剛畢業的株洲小伙李志(化名)接到了一通自稱銀行客服的陌生來電。

李志一聽對方卻能準確說出自己的姓名、身份證號、學校名稱等個人信息,雖心存疑慮,但還是添加了對方為好友。

隨后,“客服”人員發過來一個二維碼,讓其掃碼下載并注冊App,成功注冊之后才能開始注銷賬號。李志掃描二維碼成功下載App并注冊相關賬號后被告知,因為是新用戶,需要先通過App轉賬一次之后才能實施注銷。

李志擔心注銷不成功會影響個人征信,沒有猶豫,迅速向對方提供的“抵消授信”賬號轉賬1200元,以此來進行賬戶“清零”。然而,轉賬成功之后的李志再也聯系不上所謂的“客服”,他已被對方拉黑。

李志很困惑,自己的姓名、身份證號、手機號碼、學校名稱等個人信息為何被騙子掌握得如此精準?否則,他也不會上當受騙。

暗訪

個人信息買賣形成利益鏈,一條賣到30元

7月5日晚上6時許,經熟人介紹,記者見到了張麗(化名)。現年28歲的張麗來自常德漢壽縣農村,在長沙某信貸公司做信貸員,截至目前她做信貸已經3年了,薪水是底薪加業務提成。

據張麗講述,她所在的信貸公司主要以電話方式推銷業務,電話推銷成功后,她再攜帶資料和表格跟客戶談具體信貸業務。“老板要求我們每天至少撥打100個電話。”張麗抱怨,“經常一天下來,喉嚨都冒火。”

記者問:“這么多客戶電話誰給你們的?”張麗回答:“老板給的。”“老板是怎么獲得客戶電話的?”記者追問。“老板有時候從網上搜,有時候花錢買客戶信息。”張麗告訴記者。

據張麗透露,其所在公司老板每天瀏覽“企業工商網”,從中篩選本地客戶的信息整理后交給員工,這類信息不用花錢。其次是從大數據網絡公司購買信息,大數據網絡公司在互聯網上用蜘蛛、爬蟲等軟件根據用戶行為攝取用戶信息,迎合電話銷售行業的需求整理后再出售。

“客戶等級不同,價格也不一樣。每條客戶信息售價從2毛到10元不等。”張麗告訴記者,“但從單位購買客戶信息,價格就貴多了。像政府企事業單位、車管所、房產局、保險公司、4S店、銀行等出售的信息更精確、詳細,所以每條客戶信息價格至少10元起步,最高賣到30元。”

7月6日,記者再次通過熟人介紹,分別聯系上了在房地產售樓部上班的李建(化名)及在另一家信貸公司上班的楊艷云(化名)。他們所在公司都是電話推銷業務,客戶信息都是老板或從網上扒或向單位、大數據網絡公司購買。

“沒有電話銷售就沒有客戶信息非法獲取和買賣,銷售公司只要存在電話銷售行為,就會出現單位和大數據網絡公司出售客戶信息,灰色收入鏈就會存在。”李建向記者直言,“現今是互聯網時代,要獲取公民的詳細信息并不是難事!”

追蹤

信息泄露事件頻發

海量“交易”觸目驚心

7月6日上午9時,在長沙市開福區新河街道一寫字樓,記者進入張麗的辦公室。90平方米的公司場地,除了靠北角隔出一間經理室外,18張辦公桌按東西方向排成3行,業務員每人一張辦公桌,拿著電話單撥打電話:“先生,您需要貸款嗎?”、“您好,請問您最近有貸款需求嗎?”……

沒有隔音設備,嘈雜的通話聲在室內響成一片。記者留意到,這些業務員大都20來歲,以女性居多。記者突然來訪,張麗很緊張,她急忙將記者拉出室外,并對身邊的同事謊稱記者是其表哥。為了不讓張麗難堪,記者放棄了拍照,在室外告辭。一路上,記者估算,18名業務員每天每人撥打100個業務電話,就這樣一家小額貸款公司,每月累計需要54000個客戶電話。這54000個客戶電話就是54000人的個人信息!如此巨量的個人信息被出賣、泄露,令人觸目驚心!

7月7日,記者瀏覽裁判文書網,發現一起買賣公民個人信息案尤其典型:中國工商銀行湖南省長沙市匯通支行信貸中心副主任田濤,利用其具有工商銀行內部信息系統公民個人征信的查詢權限,先后為小貸公司業務員非法查詢公民個人征信信息(包含公民個人基本信息、手機號碼、居住地、貸款還款記錄等內容)3570余條,從中賺取30元每條的查詢費。偵查機關查明,小貸公司業務員通過微信、支付寶轉賬以及現金方式共計向其支付107386元。因為此案,田濤被網友稱之為個人信息“搬運工”。

通過百度搜索,記者查詢“買賣公民個人信息罪案例”發現,全國各地發生的案件達640余例。涉及到國家機關、金融、電信、交通、教育、醫療等單位的工作人員,違反國家有關規定出售公民個人信息牟利。

法律課堂

什么是侵犯公民個人信息罪

侵犯公民個人信息罪量刑標準

侵犯公民個人信息罪就是非法獲取公民個人信息罪,是指通過竊取或者以其他方法非法獲取公民個人信息,情節嚴重的行為。

國家機關或者金融、電信、交通、教育、醫療等單位的工作人員,違反國家有關規定,向他人出售或者提供公民個人信息,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節特別嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。

記者手記

保護個人信息是當前

急需解決的社會問題

在信息化發展的社會背景下,大數據成為一大熱詞,公民個人信息蘊含的商業價值日益凸顯,而隨之而來的就是個人信息的安全問題日益突出,信息泄露事件頻發,使得人們不得不把關注點聚焦到個人信息安全上。

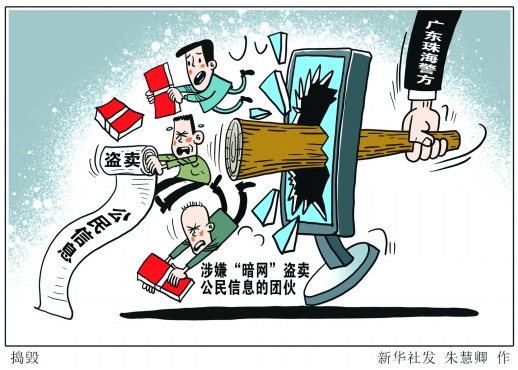

近年來,我國侵犯公民個人信息犯罪案件數量激增,非法竊取、販賣個人信息的“地下黑市”不斷發展壯大,呈現出產業化、集團化、跨境化、智能化的趨勢。據悉,2017年上海警方成功偵破侵犯公民個人信息犯罪案件1000余起,摧毀販賣公民個人信息團伙50余個。個人信息安全形勢日益嚴峻嚴重威脅到公民的人身、財產權益,甚至對社會秩序產生不良影響。

因此,保護公民個人信息成為當前急需解決的社會問題。目前,我國的法律對個人信息保護還不夠完善,遏制個人信息違法犯罪還不夠有效。如何通過法律對公民個人信息進行妥善保護,是當前政府和社會面臨的重要課題。