沒有一個國家愿意拱手讓出未來十五年間高達12.3萬億美元的全球5G市場。硝煙四起的5G戰場上,中國、美國、韓國、歐洲為首的四大陣營競爭已達到白熱化。華為創始人任正非在最新講話中說道,5G只是小兒科,人工智能才是大產業,才是華為發展的戰略要地。在人工智能發展的三個核心要素中,美國有超級計算,有超級存儲,但是沒有超級聯接,如果不用5G,美國一定會落后一步。

圖:華為創始人任正非。

AI是引人注目的賽道,在這個賽道上,中國、美國、英國、加拿大都已經投入了大量人力物力來推動。美國Forbes最新報道這樣描述道,美國科爾尼咨詢公司最新對23個國家450多家大型企業的高管調研顯示,39% 的全球高管認為中國將超越美國,成為全球 AI 領導者,35% 的高管認為不太可能。中美在AI領域的競爭態勢已經全面展開。

全球人工智能市場的發展規模,中國人工智能市場的增速和市場規模,企業用戶選擇AI的首先驅動因素、企業開發AI產品的主要用途……這些都是目前AI行業的關注焦點。

全球市值前10強科技企業和全球AI芯片前20強

<電子發燒友>AI行業分析師張慧娟在其最新的調查報告《AI落地的觀察與思考》中指出,在2018年全球市值10大企業中,包括蘋果、IBM、微軟、谷歌、騰訊控股、阿里巴巴等7家科技企業都保持互聯網世界的入口。2012年之后,這些公司不斷地加大在人工智能領域的布局,今天都已經形成自身獨特地市場優勢。

圖:2018年全球市值TOP10企業榜單。

深圳市人工智能行業協會秘書長郎麗艷表示,全球人工智能產業市場規模增長迅猛,美國、中國和英國領跑全球。2015年到2018年年均復合增長率達36%,預計將在2025年達到1906億美元。全球人工智能企業總量達到15916家,從全球范圍看,人工智能企業主要集中在美國(40%)、中國(22%)、英國(7.5%),加拿大(5.6%)等國家,中美遙遙領先于其他國家。

圖:深圳市人工智能行業協會秘書長郎麗艷。

朗麗艷引述深圳市人工智能行業協會發布的《2019人工智能產業發展白皮書》的數據表示:“中國人工智能產業市場規模逐年攀升,2015年至2018年復合平均增長率為54.6%,增速高于全球平均水平36%。中國人工智能市場規模預計到2020年達到約990億元。截至今年6月,北京以709家人工智能企業數量位居全國第一,深圳居第二,相關企業為636家,平均年齡在4.42年,近七成集中在應用層領域。”

郎麗艷強調,全球AI企業呈現全產業鏈布局,不斷向應用領域延伸,基礎層市場規模占比約20%,芯片具有極高的技術門檻,主要被美國科技企業壟斷,跨國公司占據80%以上的市場份額。NVIDIA、Intel、IBM、Google、AMD等公司占據了顯著的市場份額。

筆者根據市場研究和咨詢公司Compass Intelligence發布的2018年度全球AI芯片公司排行榜進行整理(下圖),顯示在前10的AI芯片公司中,美國包攬了9個席位,中國AI芯片公司華為海思排名第12位,其他如聯發科(第14位)、Imagination(第15位),瑞芯微(第20位)、芯原(排名21位)、寒武紀(排名23位)、地平線(排名24位)。中國芯片軍團在AI芯片前24強中占據7個席位,發展后勁充足。

圖:2018年全球AI芯片前24名榜單。

這里提到的AI芯片組產品包括:中央處理器(CPU)、圖形處理器(GPU)、神經網絡處理器(NNP)、專用集成電路(ASIC)、現場可編程門陣列(FPGA)、精簡指令集(RISC)處理器、加速器等等。

企業開發AI的產品主要用途和AI影響市場預測

AI將在多長時間改變企業和所處行業?上述<電子發燒友>的調查報告顯示,有35%的人認為會在2到3年之內,企業會有一些在AI方面會有一些改變,有27%的人認為4到5年之內我們所處的行業會被AI所改變。對于AI初創企業來講,市場競爭異常激烈,在未來的2到3年或最晚5年之內,加大馬力去提升自己的差異化競爭優勢,否則很快會被市場無情淘汰。

該調查還發現,AI作為一種通用技術,未來將不斷與各個行業進行滲透和交互。企業用戶選擇AI首要驅動因素是提高企業效率(42%),節約成本(24%)、提升用戶體驗(13%)和提升數據分析能力是三項主要驅動因素。

圖:企業開發AI產品主要用途。

2018年,在中國AI落地主要在語音和圖像領域,AI產品的主要用途占比最高的是消費電子,主要以智能手機為代表。AI的爆發以智能手機和可穿戴設備表現亮眼。機器學習、智能醫療、智能駕駛和無人機、語言及自然語言處理、安防都成為企業開發AI產品主要用途。

張慧娟表示,2019年會有更多的傳統行業去擁抱AI,第一輪的爆發在消費電子,第二輪就會集中在B端,可以看到更多在IT服務業、交通、工業、航空公司、安防、電力行業、智能駕駛領域的應用落地。

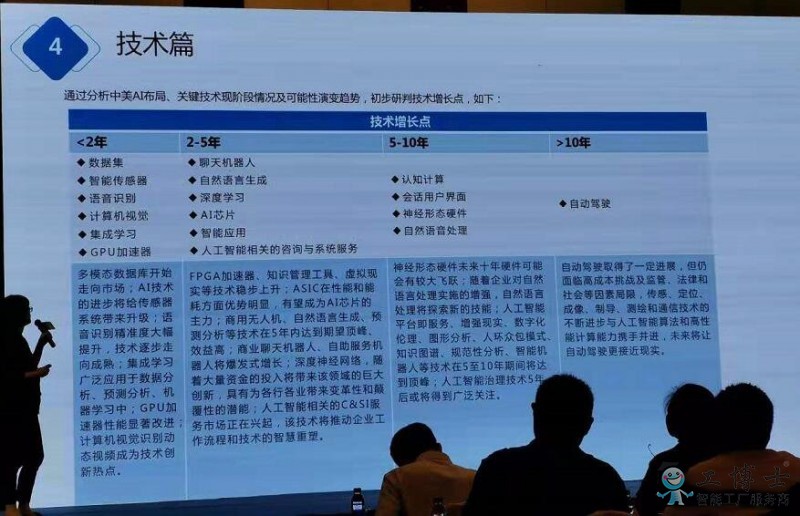

AI技術增長點的判斷,三大技術熱點要看清

在8月16日“2019全球人工智能創業大會”現場,郎麗艷引用Gartner2018年人工智能成熟度曲線,初步研判未來人工智能技術增長點如下:

圖:中美在AI領域布局及未來前瞻路線。

近期增長點

聚焦2年內,具備技術增長可能性的領域集中在數據集、智能傳感器、語音識別、計算機視覺、集成學習和GPU加速器等領域,該階段的技術應用將接近實質生產的高峰期。具體表現在以下6個方面:

1、多模態數據庫開始走向市場,隨著企業內部各種非結構化數據高速增長,以及政府引導下開放的標準化數據集陸續出現,使得能支持多種格式數據管理的多模型數據庫成為迫切需求;

2、AI技術的進步給傳感器系統帶來升級;

3、語音識別精準度大幅度提升,技術逐步走向成熟;

4、集成學習廣泛應用于數據分析、預測分析、機器學習中;

5、GPU加速器性能顯著改進,為高性能計算(HPC)和深度神經網絡算法培訓中高度并行的計算密集型工作提供極端性能。

6、計算機視覺識別動態視頻成為技術創新點。

中期增長點

聚焦5年內,聊天機器人、自然語言生成、深度學習、AI芯片、智能應用、人工智能相關的咨詢與系統服務將有可能大幅度上升。具體表現在以下6個方面:

1、FPGA加速器、知識管理工具、虛擬現實等技術穩步上升;

2、ASIC在性能和功耗方面優勢明顯,谷歌已經大規模部署,有望成為AI芯片主力;

3、商用無人機、自然語言生成、預測分析等技術在5年內達到期望頂峰;

4、商業聊天機器人、自助服務機器人將爆發式增長;

5、深度神經網絡、隨著大量資金的投入將帶來該領域的巨大創新,具有為各行各業帶來變革性和顛覆性的潛能;

6、人工智能相關的C&SI服務是一種咨詢新模式,市場正在興起,該技術將推動企業工作流程和技術的智慧重塑,典型代表是IBM-GBS。

遠期增長點

聚焦10年內,認知計算、會話用戶界面、神經形態硬件、自然語音處理等技術將起到變革性作用。具體表現為4個方面:

1、神經形態硬件目前還處于非常早期的原型階段,未來十年硬件可能會有大的飛躍;

2、自然語言處理目前尚不成熟,隨著企業對自然語言處理實施的增強,將探索新的功能;

3、人工智能治理、人工智能平臺即服務、增強現實、數字化倫理、圖形分析、知識圖譜、規范性分析、智能機器人等技術在5至10年期間將達到頂峰;

4、自動駕駛雖然得到一定的進展,但是仍然面臨高成本挑戰及監管、法律和社會等因素局限,傳感、定位、成像、制導、測繪和通信技術的不斷進步與人工智能算法和高性能計算能力攜手并進,未來將自動駕駛更接近現實。

北京、深圳和上海AI發力點各有不同

郎麗艷指出,截至到2019年6月,深圳AI企業總量約為636家,企業平均年齡4.42年,5年內成立的企業超7成,城市公共場景需求量大,近70%的企業集中在應用層領域。

深圳AI技術應用主要集中在應用層的消費終端、智能家居、智慧醫療、自動駕駛、AR和VR領域,技術層只在計算機視覺、語音識別等局部領域有所突破。深圳市在運用人像識別、圖像識別等計算機視覺技術進行視頻監控與智能分析方面具有一定優勢,在AI+安防領域已有實際應用。語音識別技術較為成熟,已經有聊天機器人、智能語音導航等進入實際應用。代表性公司有華為海思、云天勵飛、騰訊、圖麟信息、聲聯網科技等。

北京以709家人工智能企業數量位居全國第一,聚集了國內24%的AI企業,企業平均年齡4.35年,其中,58%的企業集中在應用層領域,重點聚焦了機器人、無人機等智能終端產品。

北京在人工智能領域的計算力投資主要集中在互聯網、人工智能初創企業和科研院所,百度、字節跳動、京東等互聯網企業;商湯、曠視、寒武紀、深鑒科技等初創公司;中科院等國家級科研院所是人工智能算力投資的主要代表。

上海AI企業總量占全國比約13.3%,位居全國第三,初創型企業成為AI領域的主動力,約64%的企業集中在應用層領域,上海人工智能企業重點聚焦智能機器人、智能硬件、自動駕駛。部分企業已經擁有國內領先的計算機視覺、AI芯片制造等技術。上海聚集了依圖、深蘭、七牛云、流利說等獨角獸企業,誕生了大批AI芯片初創企業。